Par Jérôme Prekel. Temps de lecture : 5 mn

.

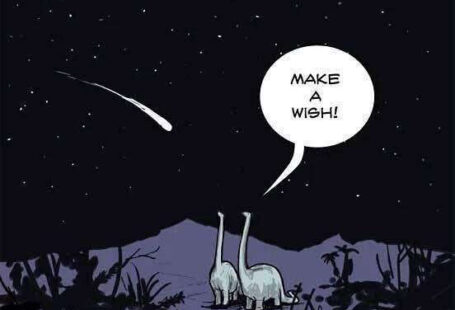

« Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, 26 les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. 27 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire … » Évangile de Luc ch. 21, v. 25 à 27

Ces paroles de Jésus à la fin de son temps terrestre évoquent différents contextes futurs, au terme desquels prend place son retour en gloire et en jugement : on peut donc parler d’une perspective finale.

Ce qui nous interpelle ici concerne la montée de l’angoisse parmi les peuples, face aux désordres qui touchent les piliers de la création : le soleil, la lune, les étoiles, les mers et la déstabilisation de l’atmosphère, qui entraîne et multiplie des évènements cataclysmiques. La perspective climatique dramatisante est restée difficile à imaginer, dans son processus, pendant une grande partie de l’Histoire, rythmée par de grands accidents isolés. Et c’est seulement depuis 1980 que l’idée que l’activité humaine affecte le climat a commencé à être considérée comme une hypothèse sérieuse, même si elle est controversée : la création du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) date de 1988.

Apparition d’un signe nouveau : l’éco-anxiété

C’est une médecin-chercheur française en santé publique et en santé mentale, Véronique Lapaige, qui a conceptualisé en premier la notion d’éco-anxiété dès 1996 : un mal-être, une souffrance émotionnelle, voire une détresse psychologique qu’un individu peut ressentir face à la crise environnementale.

Une étude publiée en 2021 dans la revue The Lancet Planetary Health montre à quel point l’éco-anxiété s’est enracinée dans les jeunes générations. Sur les 10 000 jeunes de 16 à 25 ans interrogés dans dix pays, près de 70 %ont déclaré être « très inquiets » ou « extrêmement inquiets » du changement climatique. Ce chiffre était en moyenne encore plus élevé dans les pays du Sud en développement, qui supportent la majeure partie des impacts négatifs liés au climat. Aux Philippines, 84 % des jeunes étaient extrêmement ou très inquiets à cet égard, suivis par 78 % en Inde et 77 % au Brésil.

En France, et selon une étude de l’Observatoire de l’éco-anxiété, plus de 90% de la population se considère sensibilisée, anxieuse, préoccupée :

5,7% sont indifférents,

44,3% sont sensibilisés,

25% se déclarent anxieux,

15% se disent « préoccupés » : c’est le premier symptôme de stress,

5% sont « éco-alarmés », inquiets et stressés plus de la moitié du temps, avec difficultés à dormir ;

4% sont « éco-effrayés », c’est-à-dire inquiets et stressés tous les jours, avec des conséquences sur la santé physique ;

1% est « éco-terrifié » dont les symptômes sont permanents : impossibilité de gérer son angoisse, idées noires, avec risques psychopathologiques élevés.

L’éco-anxiété se rapproche de la solastalgie, théorisée en 2003 par un philosophe australien de l’environnement, Glenn Albrecht. C’est une forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle causée par la conscience des changements environnementaux en cours, en particulier ceux concernant la destruction des paysages, des écosystèmes et de la biodiversité et, par extension, le réchauffement climatique. L’éco-anxiété et la solastalgie sont considérées comme des stress pré-traumatiques.

Des inquiétudes objectives

Les estimations des effets négatifs du changement climatique sur la santé diffèrent selon les études et expertises, mais il est incontestable qu’ils deviennent un peu partout un enjeu de santé publique. Le nombre de décès imputables est difficile à établir (autour de 300 000 personnes par an dans le monde), mais une chose est certaine : 225 millions de personnes sont devenues des réfugiés climatiques dans le monde, au cours des 10 dernières années selon la Banque Asiatique du Développement, principalement à cause d’une augmentation des précipitations et donc des inondations.

Quant à la pollution atmosphérique, elle serait responsable de 9 millions de morts indirectes chaque année dans le monde, ce qui en fait le facteur de risque environnemental numéro 1 en termes de maladies et de décès prématurés. Selon une étude publiée dans « The Lancet Planetary Health », les polluants de l’air, de l’eau et des sols (dont certains appelés « polluants éternels) causent trois fois plus de morts que le sida, la tuberculose et le paludisme. Les pays en développement sont, là aussi, particulièrement concernés. En cause, la combustion des carburants communément utilisés dans les véhicules, qui émet des particules fines de type PM2.5. Elles peuvent pénétrer profondément dans le corps et, en fonction de leur concentration et de leur composition, provoquer des maladies cardiovasculaires et des cancers. De nombreuses études ont mis en évidence des liens entre ces maladies et les particules fines[1].

Un signe certain du retour de Jésus

Au regard du descriptif prophétique fait par Jésus dans l’évangile de Luc, « il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, 26 les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées », l’éco-anxiété est donc un signe évident, qui fait partie du tableau général précédant sa seconde venue. Cette révélation prophétique majeure, dont la première partie est apparue à notre époque, et qui est en phase de généralisation, implique malheureusement que ce contexte doit empirer, et que l’anxiété sera amenée à une sorte de paroxysme.

Ces signes dramatiques s’ajoutent à d’autres, comme celui des eaux dont nous parlions ici, mais ils sont plutôt pour les incroyants : ce sont des signes extérieurs, qui affectent l’environnement de la vie des peuples, frappés non pas de jugements divins, mais rattrapés et sanctionnés par leurs propres inconséquences, qui sont elles-mêmes le produit de leur rejet de Dieu.

Pour les croyants en revanche, les signes majeurs sont plutôt dans le registre spirituel : la culmination de la dégradation morale du Monde, et son corollaire (à moins que ce soit le contraire): le recul de la vraie foi et pour finir son abandon, au profit d’une culture chrétienne superficielle, noyautée par la pensée du siècle, appelée apostasie.Là encore, l’Esprit de la prophétie nous amène à nous attendre à une généralisation, et à un abaissement du centre de gravité de l’Église, de plus en plus terrestre.

Conclusion

- L’émergence de l’éco-anxiété est un fait, et son installation et sa généralisation apporte du crédit à la prophétie biblique, y compris au retour de Jésus.

- L’augmentation de l’angoisse parmi les peuples est liée aux évènements climatiques et atmosphériques : il est donc difficile pour un chrétien de nourrir un scepticisme à cet égard. Parce que le désordre et l’augmentation des problèmes liés au climat s’accordent avec la prophétie biblique : il ne s’agit pas d’une compréhension subjective et catastrophiste.

- Les disfonctionnements climatiques, qu’ils soient liés ou non à une action humaine, font partie du processus de la seconde venue de Jésus, dont un aspect est décrit comme le temps de la colère de l’Agneau.

Apocalypse 6/15 : « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. 16Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l’agneau; 17car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? »

.

.

JérômePrekel2025©www.lesarment.com

[1] https://www.courrierinternational.com/article/le-chiffre-du-jour-un-deces-sur-six-a-l-echelle-mondiale-serait-lie-a-la-pollution